La autoestima juega un factor importante a la hora de desarrollar sexualidades centradas en la libertad y en el placer, fomentar el empoderamiento desde la autonomía y el amor propio es esencial para establecer una relación más amable con los cuerpos y las sexualidades. Siempre poniendo el foco en que es una cuestión colectiva y no individual, nuestra autopercepción se crea también a partir de la percepción del resto. Se trata de encontrar una aceptación que sea bidireccional.

Pero ¿qué pasa cuando la relación con el cuerpo no puede ser tan positiva? ¿Y cuando la vivencia corporal está atravesada por los trastornos de la conducta alimentaria?

Es fundamental comprender los TCA como un espectro y una agrupación que engloba diferentes trastornos que alteran la autopercepción de la imagen, la relación y la conducta con la comida y el movimiento. Algunos son: la anorexia y la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón, la vigorexia, el trastorno restrictivo de la ingesta y otros diagnosticados como “sin especificar”.

No se puede universalizar las vivencias con relación a las sexualidades y la relación con el propio cuerpo, aunque haya un componente de malestar corporal que es colectivo y compartido, no podemos generalizar las realidades. Por lo que, las palabras que están escritas en este artículo no reflejan la realidad de todas las personas que viven con un trastorno de la conducta alimentaria, sino la verdad recogida de la propia experiencia, de la de personas cercanas y de los conocimientos aprendidos sobre este tema.

Hablamos de sexualidades, en plural, para reafirmar que es una esfera que no solo contempla la vida y la conducta sexual de la persona, sino también la vivencia de los cuerpos, las identidades, las emociones, las relaciones… Esta vez, hablaremos sobre cómo los TCA pueden atravesar el género y el ciclo menstrual.

También es necesario desmontar mitos sobre la realidad de las personas con trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, reconocer que es un malestar psicológico que puede derivar en consecuencias físicas, pero estas no solo van relacionadas con el aumento o la pérdida de peso. Los TCA no son la consecuencia física como tal, sino el malestar mental que supone, y las consecuencias que acarrean se verán reflejadas de forma diferente en cada cuerpo y vida de la persona.

Haciendo referencia al libro El Mito de la Belleza, Naomi Wolf nos dice El culto a la pérdida de peso recluta a mujeres desde una edad temprana y los trastornos alimentarios constituyen su legado. La anorexia y la bulimia son enfermedades femeninas. Es decir, los TCA son una cuestión de género, puesto que en muchos casos son una consecuencia de las violencias estéticas que son ejercidas por su mayoría a mujeres y disidencias sexuales y de género. El Departamento de Salud de Cataluña recoge en su encuesta de 2022 que más de ochenta mil personas mayores de 15 años tienen un TCA, la mayoría de ellas son mujeres jóvenes. También indica que en los últimos tres años ha habido un aumento del número de intervenciones de TCA en atención primaria, siendo la juventud de entre 12 y 17 años la más afectada.

Los estudios que se realizan de este tema y los datos exportados, en su mayoría, se rigen por una perspectiva binaria y cis. Por lo que, apenas podemos encontrar datos cuantitativos relacionados con las identidades trans* y el colectivo LGTBIA+ en general. Aun así, podemos ver una relación directa entre formar parte de este colectivo y la vulnerabilidad a la aparición de TCA.

La discriminación, el rechazo social, el acoso, los estándares de belleza, los estereotipos y roles género impuestos al colectivo LGTBIA+ son un factor de riesgo en la aparición de trastornos de la conducta alimentaria. En una sociedad donde el aspecto físico es un indicador de éxito, aceptación y deseo, quienes no cumplen con la heterocisnorma se ven más presionades a entrar en ciertos marcos donde se les valide de alguna forma.

El TCA puede ser un mecanismo de defensa desarrollado para paliar el malestar producido por la violencia sistemática. Intentando obtener validación a través de la modificación corporal, acercarse a una norma que dictamina que solo se nos pueda aceptar si somos de cierta forma, o, por otro lado, obtener una falsa sensación de seguridad al someter al cuerpo a un control, ya que no se puede controlar cómo el resto nos trata.

Las violencias estéticas son un tipo de violencia machista enmarcada en una heteronorma, su aparición ha servido también como método de contención en los avances en los derechos sexuales. Esto también ha sido posible al generarse unos cánones corporales que se reproducen en algunos contextos culturales LGTBIA+, por ejemplo, los estereotipos de expresión de género que atraviesan al cuerpo y a su imagen: se ha generado una forma de ser correctamente gay, mujer trans, hombre trans, persona no binaria, lesbiana, bisexual… Esto puede variar dependiendo del contexto queer, pero genera también exclusión y, por lo tanto, es un factor de riesgo a desarrollar insatisfacción corporal, baja autoestima, etc.

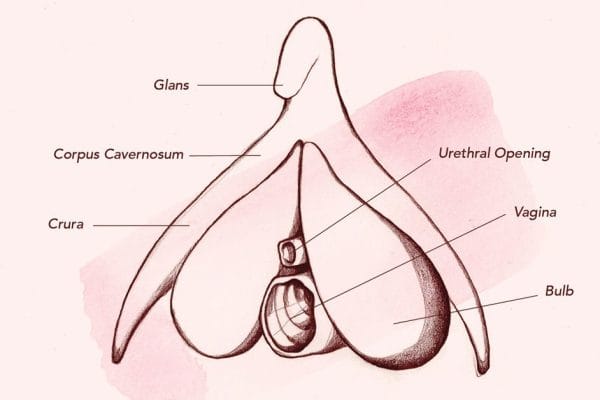

Hay una relación directa entre la disforia de género y los trastornos de la conducta alimentaria, los cánones de belleza responden a unos cuerpos occidentales, binarios y cissexistas. El cispassing es una imposición, no debería ser una obligatoriedad para las personas trans* cumplir con ello, pero hay un castigo social para quienes se salen de esos marcos y una violencia sistemática que suele generar la disforia de género en el colectivo. En estos casos, la aparición de TCA está relacionada con la intención de suavizar los marcadores de género (forma de las caderas, anchura de la espalda, masa muscular…) y alinear el cuerpo en función de cómo la sociedad nos dice que tiene que ser según nuestra identidad de género.

Por otro lado, es importante dar visibilidad a otras consecuencias fisiológicas más allá del peso que pueden aparecer al convivir con un TCA, como qué pasa con el ciclo menstrual, ya que al vivir en una sociedad pesocentrista, pocas veces se propicia el espacio para hablar de ello o visibilizarlo.

Es frecuente que las personas menstruantes que tienen un trastorno de la conducta alimentaria vean alteraciones en su ciclo menstrual. Puede ser desde presentar un ciclo irregular hasta la amenorrea, que esta sería la desaparición de la menstruación en periodos de tres meses o más. Muchas veces se relaciona con la anorexia nerviosa o la pérdida de peso extrema, porque son los casos más visibles y que, por lo tanto, reciben más atención médica y social, pero independientemente del TCA y del peso o corporalidad que se tenga, también puede verse alterado el ciclo menstrual. Realmente, esta desregulación menstrual y hormonal está relacionada con la restricción alimentaria, algo que se da en menor o mayor medida en casi todas las personas con trastornos de la conducta alimentaria, independientemente de cuál.

Cuando estas conductas restrictivas pasan antes de la pubertad, puede que provoque el retraso del primer periodo menstrual. Cuando el cuerpo no recibe suficientes nutrientes y energía, reconduce sus prioridades y las funciones reproductivas pasan a estar a un segundo plano. En estas situaciones, el cuerpo intenta regularse de la mejor manera que puede para continuar con vida, dándole prioridad a otras funciones más básicas y necesarias.

Esta realidad solo es una de las muchas consecuencias que pueden generar los trastornos de la conducta alimentaria, no significa que ocurra en todas las personas, ya que hay quienes pueden seguir menstruando como siempre o que tienen otros tipos de desregulación, como un pequeño sangrado persistente o ciclos alterados o más largos que antes.

En definitiva, los TCA inciden de formas diferentes en nuestras sexualidades, un ámbito que apenas se tiene en cuenta cuando hablamos de este tema y que es tan importante en el desarrollo de nuestras vidas, relaciones y en la propia identidad.

Como pasa con otros trastornos y enfermedades que afectan más a las mujeres y disidencias sexuales, se invierte menos recursos económicos a la investigación, a la prevención, a la divulgación informativa, etc. Actualmente, se le está dando más visibilidad a las realidades de las personas con TCA, pero aún falta mucho camino por recorrer. Para asegurar medidas preventivas, es necesario proponer desde los centros médicos y recursos psicosociales tratamientos más amables y efectivos, respetar los procesos de recuperación, contemplar los trastornos de la conducta alimentaria desde una perspectiva holística, no solo centrada en el peso. Hay que tener en cuenta cómo intersecciona con la identidad de género, sexual y otras realidades como pueden ser la procedencia cultural o donde vivimos. La visión con la que se han tratado los TCA ha sido y sigue siendo en su mayoría de veces: eurocentrista, androcentrista y clínica sin perspectiva social. Tenemos que repensar desde una mirada más amplia cómo acompañar y sensibilizar sobre esta cuestión, además de hacer llegar la información a todos los lugares, ya que acostumbramos a centralizar estos movimientos solo en las grandes ciudades cuando son vivencias que afectan a millones de personas ubicadas en distintos lugares. Es importante decolonizar la mirada, poner en el centro ámbitos como las sexualidades y otros aspectos que no se tienen en cuenta de las personas con trastornos de la conducta alimentaria.

Con motivo del 30 de noviembre, que es el día por la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria, desde SEXus queremos recordar y poner a disposición de educadores, profesorado y otres profesionales que acompañan a adolescentes y jóvenes la nueva guía pedagógica sobre violencias estéticas realizada en nuestro proyecto “Miralls: sexualidades y corporalidades”.

Es nuestro granito de arena a contribuir en la prevención y sensibilización de violencias corporales y estéticas dentro del ámbito socioeducativo. Os la podéis descargar aquí.

Autoría

Tess Hache