Si las personas definen las situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias. William I. Thomas

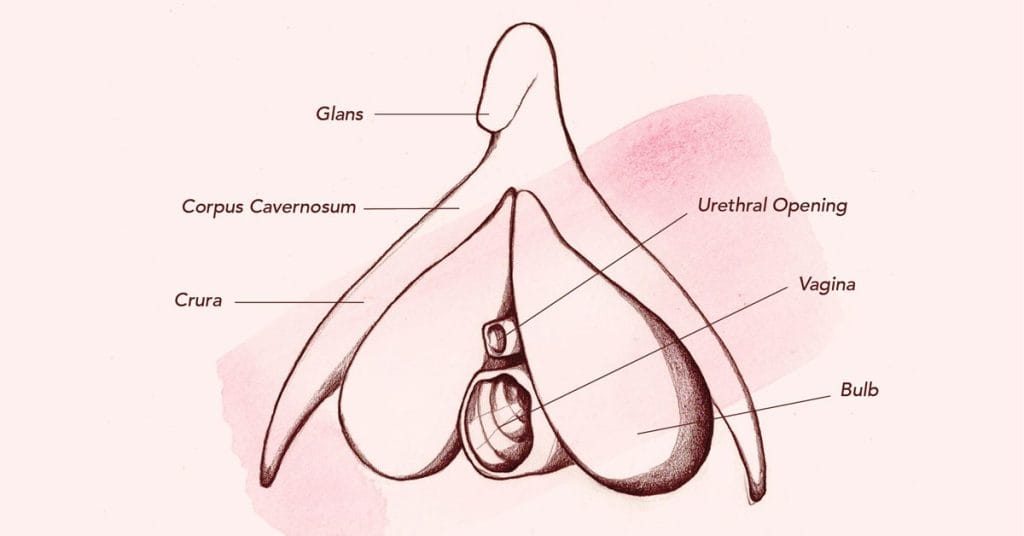

La Historia del vibrador propuesta por Rachel P. Maines en “La tecnología del orgasmo: la histeria, el vibrador, y la satisfacción sexual femenina” es de sobra conocida por la mayoría: desde los inicios de la medicina galénica hasta bien entrado el siglo XX, la estimulación del clítoris era una práctica médica corriente; en época victoriana, cuando una mujer era diagnosticada de supuesta histeria femenina se le solía recetar este tipo de tratamiento. En ese contexto donde ciencia y un incipiente pero ya salvaje capitalismo se daban la mano sin pudor, las mentes preclaras de ilustres señores decidieron mecanizar el proceso médico empleando el vibrador, consiguiendo así aumentar el número de pacientes por día y de paso sus beneficios. Con el añadido de idearlo todo con una visión androcéntrica de la sexualidad que no consideró en ningún momento la estimulación del clítoris como una práctica sexual, al no implicar el coito ni el placer masculino.

Menos conocido quizás es el artículo A Failure of Academic Quality Control: The Technology of Orgasm de Hallie Lieberman y Eric Schatzberg publicado en 2018 en la Journal of Positive Sexuality, donde se hace una agria crítica no solo al texto de Maines, sino a todo el sistema de revisión empleado en universidades y editoriales para comprobar la calidad y veracidad científica de las publicaciones académicas. Basándose en un riguroso análisis de la documentación y de la propia obra de Maines, Lieberman y Schatzberg, concluyen que no existe fundamentación histórica para afirmar que el vibrador se haya empleado para tratar la histeria femenina. Catalogan lo expuesto por la autora de completa fabulación, y su publicación, la muestra de un sistema académico y editorial fallido. También consideran que la buena acogida de los postulados de Maines es fruto del contexto donde se producen: 1999, a rebufo aún de la segunda ola feminista, buena parte de las demandas sociales se centran en los derechos sexuales y reproductivos. En este marco conceptual, el clítoris adquiere gran relevancia como órgano de placer, y las prácticas sexuales no coitocéntricas se tornan una reivindicación; al tiempo que el sistema médico es fuertemente cuestionado por su androcentrismo.

En sociedades sin Historia la identidad y cohesión grupal se construye de muy diferentes formas: mediante arquetipos y rituales; mitos, legendas, religión, etc. En occidente empleamos la Historia, esto no es síntoma de progreso o civilización; tampoco implica un mayor grado de verdad o capacidad para describir un fenómeno, pues hasta los hechos mejor documentados están obligatoriamente sujetos a la interpretación y subjetividad contemporánea de les historiadores. No, la Historia es simplemente el dispositivo cultural empleado para explicarnos a nosotres mismes como sociedad y definirnos frente a la otredad, un conjunto de técnicas y métodos mediante los cuales una persona especialista da a ciertas palabras escritas estatus de verdad. En este sentido, el relato de Maines no solo encaja a la perfección con la reivindicación de unos derechos, si no que, valiéndose de una estética Histórica, esto sí deberíamos concedérselo, hilvana un sugerente relato que termina convirtiéndose en una suerte de relato mítico sobre la masturbación de los cuerpos con vulva y de la violencia obstétrica. Un relato, donde muchas personas pudieron reconocerse, ponderarse y descubrir que no estaban solas para seguir avanzando en la conquista de sus derechos sexuales y reproductivos.

Entendiendo y compartiendo la crítica de Lieberman y Schatzberg, consideramos necesario que los textos presentados como científicos o académicos cumplan sin duda con dicha ontología. En cualquier caso, para nosotres el debate no versa sobre un sistema podrido, pues ya conocíamos resignades las limitaciones de la academia antes de la crítica de Lieberman y Schatzberg; tampoco va sobre verdades históricas o empíricas, pues entendemos que la falsabilidad es condición de necesidad en cualquier proceso científico. Para nosotres lo interesante aquí, en nuestro contexto occidental, es la potencia de la palabra escrita y su capacidad para crear nuevos marcos simbólicos y discursivos; para visibilizar realidades y ponderar a quien las vive. Por ello, si quien nos dedicamos a las ciencias sociales deseamos que nuestro trabajo sea relevante más allá de entelequias académicas, siempre deberíamos anhelar escribir hermosas historias capaces de cautivar el imaginario colectivo y hacerlo con un riguroso método; no porque ello nos aporte mayor objetividad o fiabilidad, pues no lo hace, sino porque en todo ritual debe respetarse la liturgia si deseamos obtener los resultados esperados.